2001年『カンダハール』でカンヌ国際映画祭でエキュメニック賞(国際キリスト教会審査員賞)を獲得した、イランで最も人気のある監督の一人であるモフセン・マフマルバフの最高傑作誕生!自身も祖国イランから亡命し、ヨーロッパで活動することを余儀なくされた監督が作品に込めたテーマは平和だった。

クーデターにより権力の座から降ろされた独裁者は孫と共に国を出るため海を目指す。そんな二人の逃避行は自らの圧政で苦しめた人たちを目の当たりにするという罪と向かい合う旅であった。イラクのフセイン政権崩壊、アラブの春など終わることのない現代の争いを連想させる世界観は、国名も登場人物名もあえて設定しないことによってすべての人々に平和を問い掛ける。ここには憎しみの連鎖を終わらせるためのヒントがある!

ヴェネツィア国際映画祭オープニング作品にも選ばれ、シカゴ国際映画祭最優秀作品賞受賞、東京フィルメックス観客賞受賞、ベイルート国際映画祭観客賞受賞など世界中が心震わせた感動作。自らの過去の罪に追われる独裁者と孫が行き着く先は絶望か希望か!?魂に響く愛と衝撃のラスト……

- 製作:2014年,ジョージア・フランス・イギリス・ドイツ合作

- 日本公開:2015年12月12日

- 上映時間:119分

- 原題:『The President』

Contents

予告

あらすじ

独裁政権が支配するある国。そこでは国民は圧政に苦しむ中、大統領とその家族は搾取した税金で贅沢な暮しをしていた。独裁者である大統領は政権維持のために罪のない者も容赦なく処刑してきた冷酷で無慈悲な男だった。しかし、そんな独裁者にも人並みに孫を愛する祖父としての一面もあった。 ある夜、ついにクーデターが起こる。大統領の妻や娘たちはいち早く国外へ亡命したが、大好きな幼なじみのマリアやオモチャと離れたくない幼い孫は大統領と国に残ることになる。やがて民衆は暴徒化し、独裁政権下で溜まった国民の怒りは、独裁者に対する報復を呼び掛ける怒声と銃声に変わっていく。さらに兵士たちも反旗を翻したことで、独裁政権は完全に転覆することとなった。

ある夜、ついにクーデターが起こる。大統領の妻や娘たちはいち早く国外へ亡命したが、大好きな幼なじみのマリアやオモチャと離れたくない幼い孫は大統領と国に残ることになる。やがて民衆は暴徒化し、独裁政権下で溜まった国民の怒りは、独裁者に対する報復を呼び掛ける怒声と銃声に変わっていく。さらに兵士たちも反旗を翻したことで、独裁政権は完全に転覆することとなった。  国民全員から命を狙われる大統領には賞金がかけられ、小さな孫と共に逃亡するしか選択肢はなくなる。二人は安全な地まで逃れるため船の待つ海を目指す。そして、逃亡中にこれまで自らが圧政で苦しめた人たちを目の当たりにした。

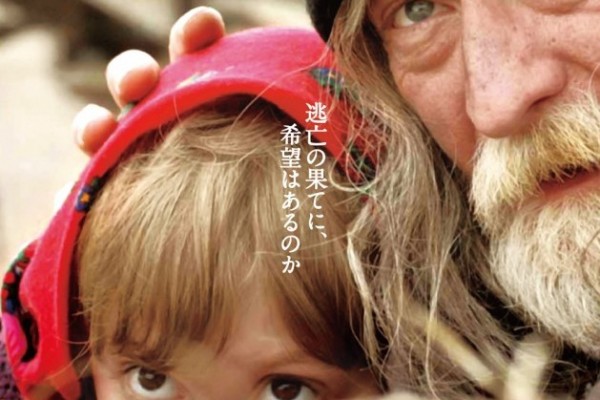

国民全員から命を狙われる大統領には賞金がかけられ、小さな孫と共に逃亡するしか選択肢はなくなる。二人は安全な地まで逃れるため船の待つ海を目指す。そして、逃亡中にこれまで自らが圧政で苦しめた人たちを目の当たりにした。 二人は素性を隠すため、貧しい床屋からボロボロの服を奪い、羊飼いのフリをし、旅芸人のように振る舞い、 死体から奪った赤いスカーフで孫を女の子に見せかけた。

二人は素性を隠すため、貧しい床屋からボロボロの服を奪い、羊飼いのフリをし、旅芸人のように振る舞い、 死体から奪った赤いスカーフで孫を女の子に見せかけた。 許されたいと願う大統領と小さな孫が辿り着く先は絶望か希望か!?

許されたいと願う大統領と小さな孫が辿り着く先は絶望か希望か!?

Sponsored Link

映画を見る前に知っておきたいこと

この映画には憎しみの連鎖を終わらせるヒントがある

11月13日金曜日にフランス・パリで120人あまりが犠牲になったテロが起きたが、このタイミングで本作が公開されることに意味を感じている。

今、シリアの内戦は、アサド独裁政権と反体制派とイスラム国の三つ巴状態になっているが、反体制派を支援する国は次々とイスラム国のテロの標的になっている。フランスは空爆にも参加しているため、その報復としてテロリストに狙われた。しかし、日本も例外ではない。空爆こそ行っていないが、反体制派を支援する姿勢を示しているためテロの標的にされる可能性も十分考えられるのである。僕たちも無関心ではいられない。

ここからは少し個人的な意見を書かせてもらうが、これは決してテロを容認するような意味ではないので、そこだけは断っておく。今回のパリで起こったテロもそうだが、一般人を標的にすることは許せるものではない。しかし、そこには憎しみの連鎖があることを忘れてはならないと思う。

もし、僕たちが家族を殺されるようなことがあったら、きっとその相手を殺したいぐらい憎んでしまうはずだ。そして、テロを行ったイスラム国にも仲間や家族を空爆によって失った人が大勢いる。彼らにとってアメリカやフランス、ロシアなど大きな国に報復をする手段がテロ行為しかなく、それが彼らにとっての正義となっている。そして、国際社会はテロリストを駆逐することが正義となっている。

それは立場の違いであって、お互い根底には憎しみの感情がある。そして、この連鎖がどうすればなくなるのか誰も答えを持たない。しかも、それはただの連鎖というだけでなくお互いを攻撃する程根が深くなっていく。

今、本作が公開されることに意味があると感じるのは、このどうしようもない状態を終わらせるためのヒントがこの作品にあるからだ。これは答えではなく、あくまでヒントでしかなく、平和への一歩でしかない。しかしこの一歩は、世界が向かう方向と逆に歩き出す一歩である。

世界の映画祭で本作への評価は高く、多くの賞を獲得したが、カンヌ国際映画祭で賞を獲得していないことを今になって残念に思う。フランスが今この作品に触れれば、少しだけ国民は冷静になれるかもしれなかった……

国名も登場人物名も伏せる手法

本作はあえて国名も登場人物名も伏せて描かれているが、最近これに近い手法を使った映画があった。一つは本作と同じイランの監督で10月に公開された『ボーダレス ぼくの船の国境線』だ。この作品では、戦争により緊迫するイランとイラクの国境地帯という設定はあるものの、時代設定や登場人物の国籍、年齢について殆ど語られない。もう一つは9月に公開された、ロシアの新鋭監督による『草原の実験』だ。この作品も国、時代、登場人物名がないうえ、セリフまでもない。また核実験がテーマとなっており、戦争とは違うが平和というメッセージでは本作と近いものがある。

この手法を使った3作品に共通して言えるのは、メッセージ性が強いということだ。本来この手法は物語を空想のものにしてしまい、あえてジャンルを分けるとファンタジーに近くなってしまうのだが、実際はリアリティを増し、より観客に訴えかけるようになっている。

それも、それぞれの監督の手腕によるところが大きいとは思うが、最近ではこの手法の破壊力に驚いている。ある意味、より強いメッセージを発信するために行き着く必然的な手法なのだろう。どの作品もおもしろいので機会があれば是非触れてみてほしいところだが、イランやロシアの映画なのでなかなか出会えないかもしれない。