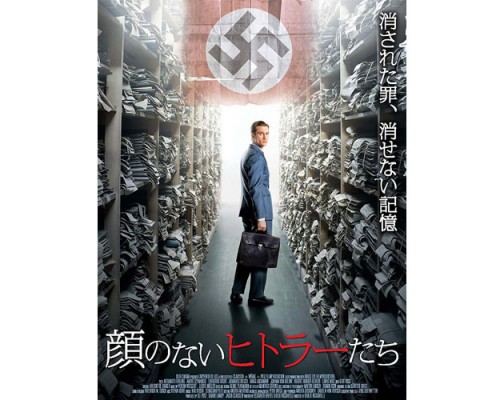

ドイツが自らの手でホロコースト(大量虐殺)の責任を問うた1963年のフランクフルト・アウシュヴィッツ裁判を題材に、真実を求めて奔走する若き検事の戦いを描いたヒューマンドラマ。

監督はジュリオ・リッチャレッチ。イタリア生まれの俳優で、監督、脚本家でもある。ネイキッド・アイ・プロダクションという会社の代表を務め、若手監督の映画作品を手がけている。監督としては、本作が長編デビュー作。

- 製作:2014年,ドイツ

- 日本公開:2015年10月3日

- 上映時間:123分

- 原題:『Im Labyrinth des Schweigens』

Contents

- 1 予告

- 2 あらすじ

- 3

映画を見る前に知っておきたいこと

- 3.1 ナチスとは何だったのか

予告

あらすじ

1958年、フランクフルト。アウシュビッツは知られていなかった。

戦後十数年を経て、西ドイツは経済復興の波に乗り、殆どの人が戦争の記憶、自分たちが犯した罪を過去のものとして忘れ去ろうとしていた。 そんな時、一人のジャーナリストがある事実を突き止める。アウシュヴィッツ強制収容所で親衛隊員だった男が規則に反し、ある学校の教師をしていることが分かったのだ。

そんな時、一人のジャーナリストがある事実を突き止める。アウシュヴィッツ強制収容所で親衛隊員だった男が規則に反し、ある学校の教師をしていることが分かったのだ。

駆け出しの検察官ヨハンは、上司の引き止めにも耳をかさずこの一件の調査を始める。ジャーナリストのグニルカ、強制収容所を生き延びたユダヤ人のシモンとともに、ナチスがアウシュビッツで犯した罪の実態を追うのだった。 アウシュヴィッツでの悪行に関わりながら、罪を問われることなく普通に市民生活を送っている元親衛隊員個々人の証拠を集め、生存者の証言や実証を基に真実に迫っていくヨハン。

アウシュヴィッツでの悪行に関わりながら、罪を問われることなく普通に市民生活を送っている元親衛隊員個々人の証拠を集め、生存者の証言や実証を基に真実に迫っていくヨハン。

そして1963年12月20日、フランクフルト・アウシュヴィッツ裁判の初公判が開かれた。

Sponsored Link

映画を見る前に知っておきたいこと

ナチスとは何だったのか

この映画は、1963年のフランクフルト・アウシュヴィッツ裁判を題材にしている。ニュンベルク裁判(第二次世界大戦においてドイツによって行われた戦争犯罪を裁く国際軍事裁判)で、ナチスドイツのホロコースト(大量虐殺)の責任が問われなかったことがきっかけとなり、関わった収容所の責任者をドイツ自らの手で裁いた裁判だ。

ホロコーストにはユダヤ人だけでなく、ロマ(ジプシー)、捕虜、政治犯(主に反ナチス活動家)の他、障害者や同性愛者までその対象となっている。その数は150万人に及ぶと言われている。日本の一県の人口に匹敵する数だ。

果たして、それだけのことをしでかしたナチスドイツとは一体何だったのか?

「ナチスは、ユダヤ人への虐殺によって人間の文明を否定し、その象徴がアウシュヴィッツである。私たちドイツ人は、恥の気持ちでいっぱいです。何百万人もの人々を殺害した犯罪を見て見ぬふりをしたのはドイツ人自身だったからです。私たちドイツ人は過去を忘れてはならない。数百万人の犠牲者のために、過去を記憶していく責任があります。」

ドイツ首相、アンゲラ・メルケル

戦後70年。ドイツのメルケル首相は2015年1月、ナチスのユダヤ人を始めとする他民族虐殺の被害者の追悼式典にてこう語った。また、同年5月のダッハウ強制収容所の解放70年式典ではこのような演説も行っている。

戦後70年。ドイツのメルケル首相は2015年1月、ナチスのユダヤ人を始めとする他民族虐殺の被害者の追悼式典にてこう語った。また、同年5月のダッハウ強制収容所の解放70年式典ではこのような演説も行っている。

「我々は、皆、ナチスのすべての犠牲者に対する責任を負っている。これを繰り返し自覚することは、国民に課せられた義務だ。若者たちが過激な思想に影響されることがないよう、一体となって取り組む必要がある。」

ヒトラーを象徴とした非人道的な政治団体。一般的に、我々がナチスに持っているイメージはこのようなものではないかと思われる。“ナチス=存在してはならない悪の象徴”という見方もあながち遠くはないだろう。

しかし、ナチスについて最も注目するべき事実は、それすらも時代の必然として求められて生まれ、そして求められて活動を広げてきたということだ。そうでなくては、あれだけの力を有することは出来なかっただろう。

「我々は、皆、ナチスのすべての犠牲者に対する責任を負っている。」メルケル首相のこの言葉には、そんな意味がとても真摯に込められているように感じる。

しかし、アウシュビッツは“象徴的である”だけで、実は似たような事例は世界中にある。表沙汰になっていないことも当然あるだろう。

人道とは平和の後に来るものだ。僕は「人が人道的だから平和が訪れるのではない」と考えている。個人個人の心のありようが平和であることが、何よりも重要なのではないだろうか。

抽象的すぎて気の遠くなるような話だが、そう考えると世界中の誰もが、たとえドイツ人でなくともアウシュビッツとは無関係ではいられない。事実、もしヨハンが意識しなければ、アウシュビッツは歴史の闇に葬られていた可能性すらある。

ナチスドイツとは、“かつてこの世界に存在した悪の政治国家”ではなく、“誰もがその道を歩みうる危険な実例”だ。ドイツ人だからではなく、人間として世界中の人が恥じるべき過去の過ちだ。

『顔のないヒトラーたち』この映画のプロットは、まるで一人の人間の脳内会議のようだ。平和の為には、世界中の一人一人が自分自身を裁く勇気を持たなければならないのではないかと考えさせられる、戦後70年の記念に相応しいテーマだと思う。

ユダヤ人の青年がアウシュヴィッツで本当にホロコーストが行われたのか? という疑問を感じて実際に現場に足を運んで調査した動画が以前ユーチューブでアップされていました。ナチスによって多くのユダヤ人が犠牲になったとされていますが、逆に被害者側である筈のユダヤ人の青年によってアウシュヴィッツで一体なにが行われていたのかという真実を追求する動画でした。その動画を見た感想を簡単に述べますと、今まで信じ込まされていたことはなんだったの?です。

大島 さん

コメントありがとうございます。

毎年のようにホロコーストを題材とした映画が撮られていますが、結局のところ、そこに描かれていることが真実かどうかは個人が判断する以外にないのかもしれませんね。

責任の所在を明らかにすることよりも、真実を知ることの方が尊いのだと思います。

今、観終わりました。

一緒に奔走した気になりました。

同じ敗戦国でも日本とは向き合い方が

随分違うと感じます。

それとも戦後、このような考え方や

行動が日本でもあったのでしょうか?

本作の会話でもありましたが、

辛い記憶、負の感情は誰しも目を背けたくなります。

でもきっと、正面から受け止めず進んでしまっては、あれだけの犠牲を前に何も学んでいないことになると思います。

平凡な普通の人が善にも悪にもなる、それを知ることはとても大切だと思いました。

素晴らしい映画でした。

Awesome! Its really awesomee paragraph, I have got much clear ideda cconcerning from this article.

Feel free to surf tto my web site; https://61c5af7d884d8.site123.me/

Excellent way of telling, and fastidious post tto get

facts concerning my presentation topic, which i aam going to present in university.

my web-site :: http://147.91.246.89/viewtopic.php?f=23&t=171718