これは失われゆく戦争の記憶を繋ぎ止める映画だ。

1969年に放送された原爆をテーマにしたテレビドキュメンタリーが、『そして父になる』(13)でカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞した是枝裕和(これえだ ひろかず)監督によって映画化された。

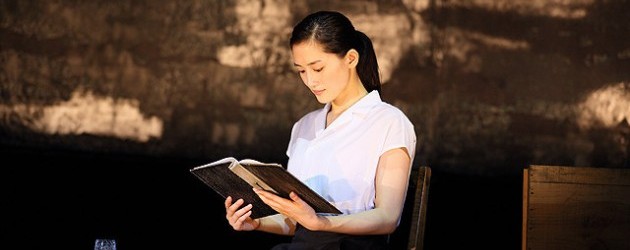

広島出身の女優・綾瀬はるかが語り部を務めるという通常の映画とは一線を画す朗読劇となっている。

Contents

予告

あらすじ

昭和20年8月6日は、朝から暑い夏の日だった。

この日、広島二中の一年生は建物解体作業のため朝早くから本川の土手に集まり、点呼を終えた。その時、500メートル先の上空で爆発した原子爆弾が彼らの未来を一瞬にして奪ってしまった。

かつてそこにあった子供たちの笑顔……

かつてそこにあった子供たちの夢……

321人の子供たちが残した最期の言葉を語り部の綾瀬はるかが淡々と伝える。 ジャーナリストの池上彰が被爆した遺族へのインタビューを敢行し、広島二中の慰霊碑を訪れるなど、8月6日に起きた出来事を広島二中の生徒を中心に映し出していく。

ジャーナリストの池上彰が被爆した遺族へのインタビューを敢行し、広島二中の慰霊碑を訪れるなど、8月6日に起きた出来事を広島二中の生徒を中心に映し出していく。 また、1969年のオリジナル版ではなかった難を逃れた生徒たちの存在も取り上げられる。

また、1969年のオリジナル版ではなかった難を逃れた生徒たちの存在も取り上げられる。

Sponsored Link

映画を見る前に知っておきたいこと

オバマ大統領が広島を訪問した今だからこそ見てほしい映画

映画の基となったのは、1969年に広島テレビが放送した原爆をテーマにしたドキュメンタリーだ。それを是枝裕和(これえだ ひろかず)監督が2015年にリメイクして放送したものが「戦後70年特別番組 いしぶみ〜忘れない。あなたたちのことを〜」だった。本作は、テレビドキュメンタリーを再び劇場用に編集したものとなる。

本来このサイトで紹介するような映画ではないかもしれないが、是枝裕和監督が演出を手掛けたことと、オバマ大統領が現職のアメリカ大統領として初めて広島を訪問したことがこの記事を書くきっかけになった。

是枝裕和監督が映画に込めた想い

是枝裕和監督はこれまでに、『DISTANCE/ディスタンス』(01)『誰も知らない』(04)『空気人形』(09)『そして父になる』(13)『海街diary』(15)『海よりもまだ深く』(16)の6作がカンヌ国際映画祭に招待された日本を代表する監督である。中でも『そして父になる』は審査員賞を受賞するなど高い評価を得た。

そんな是枝裕和監督が、本作に込めた想いは“悲しみ”ではなく“怒り”だという。

日本はオバマ大統領の広島を訪問に歓迎ムードだったが、“怒り”という感情も決して忘れてはならないのかもしれない。

広島の平和記念公園で行われたオバマ大統領のスピーチには素直に感動した。

「私が生きている間に核兵器の廃絶は達成できないかもしれません。しかし、その可能性を追い求めていきたいと思います。」

5月27日 広島でのオバマ大統領のスピーチ

この言葉からは平和に対する真摯な想いしか感じられない。誰もが核兵器廃絶のための歴史が一歩前進したような印象を抱いた。

しかし、ここには戦争の記憶を薄れさせる危険性もある。

オバマ大統領が広島を訪問する以前は、謝罪の言葉があるかどうかに焦点が当てられていた世間の関心も次第に薄れてしまった。

確かに、あの瞬間の平和的ムードに“怒り”という感情は必要なかった。しかし、これが恒常的になってしまっては良くない。

「戦争の記憶を繋ぐこと」と「平和的・友好的であること」は一見同じ感情のようだが、実際にそこにあるのは“怒り”と“許す”という正反対の感情だ。

もちろん過去の痛みを分かち合い、核兵器を使用したアメリカを“許す”気持ちがなければ歴史は前進しない。ただ、戦争の記憶を繋ぐためには“怒り”という感情も必要になる。

オバマ大統領が広島を訪問した今だからこそ、僕たち日本人は新しい感情のバランスを探らなければいけない。

かつての歴史を見れば、法律やルールを変える時、その手段は武力に委ねられてきた。しかし、民主主義によって“怒り”は戦争という手段を選ばずに制御できるようになった。

映画は戦争の記憶を繋ぐと共に、平和は勝ち取るものだということも教えてくれているような気がする。

とっても感動しました

原爆がどれだけの命が奪われたかをちゃんと知ることができました。

321人の少年たちの最後の言葉が、とても感動しました