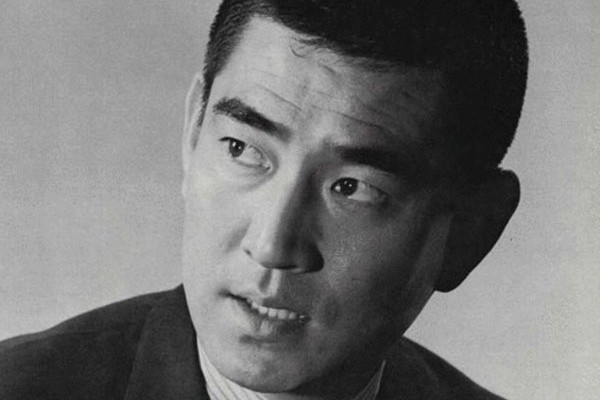

日本が生んだ稀代の映画俳優・高倉健。国内外の映画関係者20人以上の証言により高倉健の美学に迫る、映画としては初のドキュメンタリー!

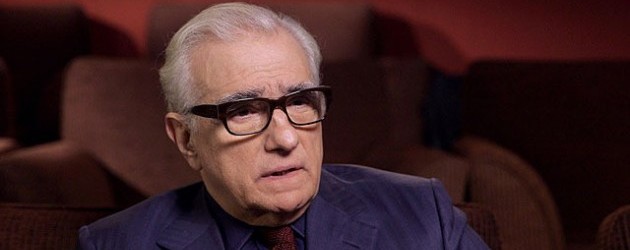

インタビューに答えた出演者にはあのマーティン・スコセッシを始め、ジョン・ウー、マイケル・ダグラスなど海外の大物たちが顔を揃える。

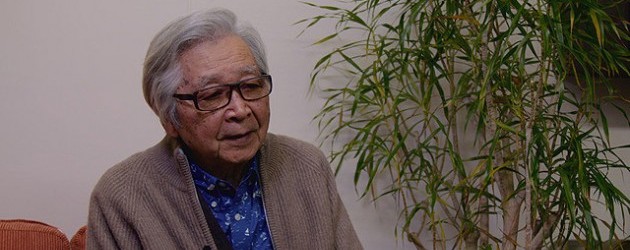

そして日本からは、山田洋次や降旗康男、澤島忠ら日本映画の黄金期を彩り今日もなお活躍し続けるクリエイターたちが証言し、不世出のスター高倉健の輝かしいキャリアを振り返りながら、古き良き日本映画史をも辿っていく。

- 製作:2015年,日本

- 監督:日比遊一

- 日本公開:2016年8月20日

- 上映時間:95分

Contents

- 1 予告

- 2 あらすじ

- 3

映画を見る前に知っておきたいこと

- 3.1 高倉健、彼こそ本物の銀幕スター!

予告

あらすじ

2014年11月10日、日本最後の映画スター高倉健は悪性リンパ腫(血液のがん)により83歳でこの世を去った……

1960年代に任侠映画ブームの立役者として、圧倒的な存在感で観客に愛された男は、生前に限られたインタビューしか受けなかったため、その素顔を知る者は少ない……

©2016 Team “KEN SAN”

本作では、『タクシードライバー』(76)のマーティン・スコセッシ監督、『M:I-2』(00)のジョン・ウー監督、アカデミー賞俳優マイケル・ダグラスなど海外の大物たちによる証言をもとに高倉健の功績とその影響力を知る事ができる。

©2016 Team “KEN SAN”

日本からは、高倉健主演『鉄道員(ぽっぽや)』(99)で日本アカデミー賞の最優秀監督賞と最優秀脚本賞をW受賞し、過去に高倉健とコンビを組んだ作品が20作もある降旗康男監督や、同じく高倉健主演『幸福の黄色いハンカチ』(77)で第1回日本アカデミー賞最優秀賞6部門を受賞した山田洋次監督が証言し、高倉健の輝かしいキャリアを振り返りながら、古き良き日本映画史をも辿っていく。

©2016 Team “KEN SAN”

さらに実姉・森敏子の証言から一人の人間としての高倉健の素顔に迫る。

©2016 Team “KEN SAN”

日本映画界の最盛期を支え、古い映画ファンから“健さん”と呼ばれ親しまれた高倉健の姿を今の映画ファンにも伝える。

Sponsored Link

映画を見る前に知っておきたいこと

高倉健、彼こそ本物の銀幕スター!

僕のような30代半ばの映画ファンでも、高倉健をリアルタイムで知っているのは1999年の『鉄道員(ぽっぽや)』辺りからだ。

もちろん高倉健の名前は知っていたが、まだ学生だった自分はどちらかと言うと同世代の広末涼子が出演するからと、そんな風に見ていた気がする。

僕より若い世代にとっては尚更、もうほとんど馴染みのない俳優なのだろう。

当然、僕も1960年代の任侠映画ブームを通っていないので、高倉健がなぜこんなにファンから愛されていたのか体験として知らない。ただ、現代には高倉健のような生粋の銀幕スターが存在していないことはわかる。

その理由の一つとして当時の日本の社会背景が関係している。

任侠映画ブームに湧いていた当時の日本は高度経済成長期の真っ只中でもあり、サラリーマンたちは“モーレツ社員”と呼ばれ、朝礼で「軍艦マーチ」を歌い、鬼のようなノルマの営業をこなし、会社に戻れば深夜1時から営業会議、そんな今ではブラック企業と言われてしまうようなハードワークが当たり前の時代であった。

また1970年は日米安保条約の期限を迎えた年であり、条約継続を阻止する学生運動が盛んな時代でもあった。

高倉健は、そんな当時の闘う男たちにとってまさに“強い男”の象徴だった。鍛えられた体の背筋をピンと伸ばし、寡黙であり、不条理な仕打ちに耐え、言い訳をせずに筋を通し、ついには復讐を果たす。高倉健が演じるそんな役に、男たちは憧れのヒーロー像を重ねていたのだ。

そういう意味では時代に愛された俳優とも言える。

ただ、高倉健を“強い男”というイメージにしたのは演じた役ばかりではない。自らを厳しく律して酒も飲まず、筋力トレーニングを続けるという役者然としたストイックな姿勢にも皆が一様に男らしさを感じていた。

本作のインタビューの中でも、巨匠マーティン・スコセッシが高倉健を「本物の男であった」と語るシーンは非常に印象深い。それは同じ日本人として誇りを持てるような賞賛だった。

高倉健を知らない若い世代にも是非見て欲しい映画である。

1960年代の任侠映画ブームを通った男たちにとっても、高倉健の知られざる新たな一面を見せてくれるはずだ。

「漫然と生きるのではなく、一生懸命生きる男を演じたいと思います。」

高倉健

©公式サイトより