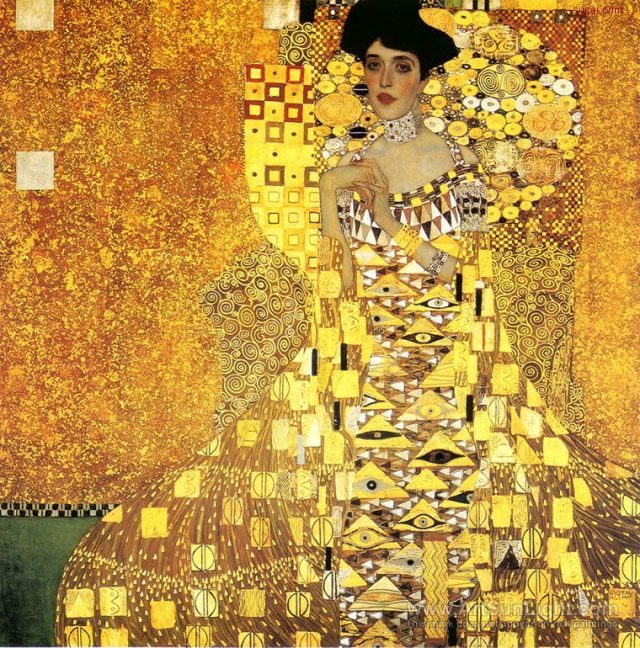

クリムトが描いた、一枚の肖像画。

幸せな記憶を封印したウィーンで、

私は<家族>の記憶を取り戻す ──

世界で最も高額な絵画、グスタフ・クリムトの「黄金のアデーレ」。その所有権を争った実際の裁判を基に描かれる真実の物語。

オーストリア政府所有でウィーンのベルベデーレ美術館に飾られてきた「黄金のアデーレ」の正当な持ち主と主張して国を訴えたのはアメリカ在住のマリア・アルトマン(82歳)だった。彼女は、伯母が肖像がに描かれたアデーレであり、第二次世界大戦中にナチスに略奪されたと主張する……

『マリリン 7日間の恋』(11)でマリリン・モンローの知られざるエピソードを描き、高い評価を得たサイモン・カーティス監督が、オスカー女優ヘレン・ミレンを起用し再び実在の女性をテーマに撮る。

数奇な運命を辿った名画の裏にある、深い喪失から立ち上がった一人の女性が奇跡を起こした希望の実話。

Contents

- 1 予告

- 2 あらすじ

- 3 映画を見る前に知っておきたいこと

予告

あらすじ

1998年、カリフォルニアで小さなブティックを経営しながら暮らすマリア・アルトマン(ヘレン・ミレン)。

ある日、ユダヤ人としてナチスに占領されたオーストリアで共に生きた姉のがルイーゼ亡くなったことで、彼女は姉がオーストリア政府相手に絵画の返還を求めようとしていたことを知るのだった。ナチス占領時代に奪われたクリムトの「黄金のアデーレ」は現在オーストリア政府の所有となっていた。マリアはルイーゼの遺志を継ぐ決意をする。

© THE WEINSTEIN COMPANY / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / ORIGIN PICTURES (WOMAN IN GOLD) LIMITED 2015

マリアにとって故郷ウィーンは、ナチスにすべてを奪われた辛い過去の記憶が蘇る場所であり、亡命後はオーストリアに戻ることはないと心に決めていた。しかしルイーゼの死をきっかけに、実の娘のように可愛がってくれた伯母アデーレの面影を胸に過去と向き合いはじめる。

そんなマリアに協力してくれたのは友人の息子で新米弁護士のランディ・シェーンベルク(ライアン・レイノルズ)だった。オーストリア政府は、「黄金のアデーレ」はマリアの伯母で絵画のモデルであるアデーレ自身が遺言によってベルベデーレ美術館に寄贈したと主張するが、マリアも姉ルイーゼも遺言書の存在を知らなかった。

美術館の地下に保管されていた遺言書には確かに寄贈すると書かれていたが、そこには夫の死後という条件も書かれていた。その時点では「黄金のアデーレ」の所有権はアデーレの夫、つまりマリアの伯父にあり、その伯父が残した遺言だけが事実上法的に有効なものだった。そして、その遺言はマリアとルイーゼに全財産を譲るというものであったにもかかわらず、審問会はその証拠を却下し返還を拒否したのだった。

© THE WEINSTEIN COMPANY / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / ORIGIN PICTURES (WOMAN IN GOLD) LIMITED 2015

マリアに残された道は裁判しかなくなった。しかし、オーストリアで裁判を起こすには180万ドルという法外な預託金が必要だった。行き詰まったマリアに、ランディは「米国民は国内において他国政府に対し訴訟を起こす権利を有す」というアメリカの法律を利用することを提案する……

Sponsored Link映画を見る前に知っておきたいこと

クリムト「黄金のアデーレ」は現在どこにあるのか?

映画のネタバレにもつながってしまうが、これは歴史的な事実であり、本作で描こうとしているのはあくまで一人の女性の人間ドラマなので、史実を知ってから観ると勝手に深読みできておもしろい。

クリムト「黄金のアデーレ」のその後

グスタフ・クリムトはオーストリアを代表する画家であり、その絵は官能的であり、エロスと同時に死の香りがすると言われる。

クリムトには“黄金の時代”と呼ばれる金箔を使って作品を装飾した時期があるのだが、映画で描かれた「黄金のアデーレ」も“黄金の時代”の一枚である。また、同時期に描かれた「接吻」はクリムトの作品の中でも最も有名なものだ。

彼は好んで正方形のキャンパスを使い、常に新しい手法を取り入れようとしたウィーン分離派としても知られ、「黄金のアデーレ」はそんなクリムトの特徴がよく表れた代表作のひとつとして、今では“オーストリアのモナリザ”と讃えられる絵画だ。

そんな「黄金のアデーレ」がその後どうなったかというと……

「黄金のアデーレ」はマリアの手に戻った後、誰もが鑑賞できるよう、常時展示することを条件に売りに出されている。2006年にコスメ界の大物ロナルド・ローダーによって落札され、その金額は1億3500万ドルという史上最高額であった。日本円にするとおよそ156億だ。一枚の絵画が156億とは驚嘆する。

180万ドルというお金がなくてオーストリアで裁判が出来なかったマリアがこのとてつもない大金を手にしたわけだが、彼女が手に入れた大切なものは決してお金ではない。この事実をどう捉えるかで、映画の感想も分かれるかもしれない。

因みに「黄金のアデーレ」は、現在ニューヨークのノイエ・ガレリエに展示されている。

作品データ

| 原題 | 『Woman in Gold』 |

|---|---|

| 製作国 | アメリカ・イギリス |

| 製作年 | 2015年 |

| 公開日 | 2015年11月27日 |

| 上映時間 | 109分 |

キャスト

| キャスト | ヘレン・ミレン |

|---|---|

| ライアン・レイノルズ | |

| ダニエル・ブリュール | |

| ケイティ・ホームズ | |

| タチアナ・マズラニー | |

| マックス・アイアンズ | |

| チャールズ・ダンス | |

| エリザベス・マクガバン |

監督・スタッフ

| 監督 | サイモン・カーティス |

|---|---|

| 脚本 | アレクシ・ケイ・キャンベル |

| 製作 | デビッド・M・トンプソン |

| クリス・サイキエル | |

| 製作総指揮 | クリスティーン・ランガン |

| ハーベイ・ワインスタイン | |

| ボブ・ワインスタイン | |

| サイモン・カーティス | |

| ロバート・ワラク |

誰もが観れるようにと売りに出した・・納得行きませんねえ。それだったら、取り返す必要は無かったんじゃないですか?オーストリアの美術館にあればよかったことですから。それを私たちにとっては家族だなどと云っておきながら、売りに出した?意味が分かりませんね。結局、お金が目的だったのでは?と思わざる負えず、その後の絵の顛末を知ったところで興味は半減してしまいました。それとも、私の知らない美談がこの映画には他にも描かれているのでしょうか?どうにも釈然としないです。

所詮は娯楽。

この映画では主人公サイドから楽しんで、観終えてからオーストリア側に立って考えたらいい。

でも最初、マリアは奪われた事を認めてくれればそれでいい。

と交渉しています。

オーストリア側が、ナチのように高圧的に跳ね退けなければ、これ程高額にはならず、事情も変わっていたのでは?

なぜ、オーストリアを出ることになったのかを、映画は丁寧に描いています。

結局、”黄金のアデーレ”はウィーンからマリアを経由してニューヨークに移った。これをハリウッドで脚色すると、ナチの犯罪に時効は存在しないし、マリアの正義は絵画の価値156億に見合うという訳だ。でも遺品といっても世界遺産レヴェルだから、遺族の私物として囲い込むのも考えものだ。裁判費用も相当額に上った筈だから、売らざるを得なかった。そういうことにしよう。

不当な手段で奪われた絵画を68年間も国の所有物として展示されるのと、本来の所有者が納得して自ら売りに出すのとでは天と地の差があるように感じるのですが。

それにしても

ヘレン・ミレンの演技力はすごい

現在のマリアと時々出てくるオーストリアに住んでいた若いころのマリアで、若いころのマリアが切り替わって現代のマリアに代わるのだが

、外見では高齢の女性なのに、まるでそこに少女がいるみたいで、その演技力にぞっとした。

最終的に売りに出したとはいえ彼女の絵に対する思いを考えれば一口に金のためといえますか?

彼女は手にしたお金を寄付し、自分と同じような経験をしたような人々を助ける手段に変えたのです。

アメリカは原爆を日本に投下しても正当化

東京大空襲で民間人がたくさん亡くなっても謝りもしない

ウィーンのユダヤ記念日側のトイレで泣き崩れる弁護士

広島に来てください

アメリカの正義を検証してみて下さい

ナチス・ドイツの事を非難するのと同時に原爆の事も考えて見てほしい

アメリカは戦争に勝利したがそれだから全てが正しかった訳ではない。自分達が優越感に浸った映画ばかりを作ってむかつく

この映画鑑賞のあと、ウィーンのベルベデーレにクリムトの絵を観に行って思ったのですが、あの絵はあの街の空気の中で一番輝く気がします。アメリカは合法的に絵を手に入れましたが、絵がアメリカで飾られることはクリムトが生きていたなら果たしていいと思ったかどうか(俗物という話もあるのでわかりませんけど)

鑑賞後も、旅行後も、納得いかなさだけが残りました。

たまたま、BSのTBSで放送していたのを録画して見た。

ワクワクドキドキするような映画ではありませんでしたね。

絵自体は魅力的です。私も現物を見たくなりましたから。

しかし、映画自体はワクワクしませんでした。

ミュージックに課題がありそうです。

構成も盛り上がりに欠ける作り方でしたね。

むかしみた「いつかどこかで」がよかったです。

映画を観てからここへ来ました。マリアが取り戻したかったのは

あの時代に奪われた家族との幸せな時間だったと思います。

マリアは、裁判の最中も「ベルベデーレ美術館に置いておく方法は

あります。それは略奪した事実を認めること」と言いましたが

オーストリアはそれは断じて有り得ない、と両断した。

結果、裁判になり、オーストリア司法は最後の良心として

マリアの権利を認めましたが、彼女は、晴れた気分ではない様子。

絵を取り戻しても不当に奪われた家族とその時間は戻らないのだから。

映画は、とても余韻を残すものでした。

そして戦争の傷跡の深さを改めて痛感しました。

オーストリアで裁判を起こす、1800万ドルのお金は結局どうやって捻出したんでしょう?